|

|

|

Mein wichtiger Aufenthalt im SMZ-Ost und |

|

|

Bereits vor einem Jahr bemerke ich, dass beim Treppensteigen im Stiegenhaus im zweiten Stock für mich Schluss ist. Ich lege eine kurze Pause ein und marschiere dann etwas langsamer hinauf in den vierten Stock. Vielleicht ist der Koffer die Ursache dieser Verschnaufpause - oder ich werde eben langsam alt - ich bin doch über 70! Da darf so etwas schon einmal passieren, denke ich. Und damit liege ich völlig falsch! Nach einem kurzen Abhören schickt mich mein Internist auf schnellstem Wege zum Kardiologen seines Vertrauens. Dort werden sofort alle Geräte für die anstehende Untersuchung vorbereitet. Nach einer genauen "Herz-Echo-Untersuchung" ist aber sofort Schluss mit dem Zirkus, ... |

|

... denn ich bin höchstgradig gefährdet. "Sie steigen mir ja nicht mehr aufs Rad, denn das wäre mit ihrem Herzen echt kontraproduktiv". Der tolle Kardiologe ruft sofort den besten Klappenchirurgen des AKH an und vereinbart für morgen einen Termin. Ergebnis: Die Aortenklappe ist total verkalkt und sollte möglichst rasch getauscht werden. Dazu sind einige aufwändige Voruntersuchungen nötig, die ich im SMZ-Ost machen lassen soll. Alternativen sieht der erfahrene Chirurg keine - ohne Operation geht die Geschichte binnen kurzer Zeit letal aus. |

|

So ziehe ich zum nächst möglichen Termin im Donauspital ein - ich habe keine andere Wahl. Am Eingang zum wirklich modernsten Spital am linksseitigen Donauufer empfängt mich die Hausente, die für alle Besucher schon zum Maskottchen geworden ist. Ich werde sie in der kommenden Woche noch öfter sehen. Da mein Kardiologe, der den Herzfehler entdeckt hat, hier der Leiter der entsprechenden Station ist, bereitet die Aufnahme keine Schwierigkeiten. Erst jetzt realisiere ich langsam, dass ich unweigerlich auf eine recht komplizierte Operation am offenen Herzen zusteuere und dass daran kein Weg mehr vorbei führt. Diese Erkenntnis fällt mir nicht leicht - ich habe fürchterliche Angst! |

|

Doch da ich nun einmal das Tor durchschritten habe und die Maschinerie in Gang gesetzt wurde, bleibt für weit ausschweifende Überlegungen und schonendere Alternativen keine Zeit mehr. Ich suche "meine Station" in dem weitläufigen Gebäudekomplex auf. Mein Gott, wie viele kranke Menschen es doch gibt! Ich melde mich bei der Dienst habenden Stationsschwester, überreiche meine Papiere und werde gebeten zu warten. Dabei fällt mein Blick in einige der vielen Krankenzimmer. Bald werde auch ich mein Bett zugewiesen bekommen. Und tatsächlich: ich bekomme das Bett beim Fenster in einem hübschen Dreibettzimmer. Ich verstaue meine paar Sachen in dem mir zugewiesenen Schrank und lege mich mal aufs Bett. |

|

Natürlich bekomme ich noch vorher mein obligates "Baby-Band", damit ich

auch ja nicht verloren gehen kann. Auf diesem Band sind alle relevanten

Daten meines Aufenthaltes hier genau festgehalten, damit nur ja keine

Verwechslungen auftreten können. Man hört ja immer wieder so Einiges.

Ich sehe mich nach meinen Zimmergenossen um. Beide sind wesentlich älter als ich und echte Pflegefälle, wie mir scheint. Es entsteht kaum ein Kontakt; ein zufälliges Nicken ist alles, was wir uns abringen können. Die beiden machen auch den Schwestern das Leben nicht leicht, wie ich während meines fünftägigen Aufenthaltes hier mehrfach feststellen kann. |

|

Und was soll eigentlich mit mir hier geschehen? Wie ich meiner Mappe entnehme, stehen rund zehn Untersuchungen auf dem Programm. Ich werde in den paar Tagen hier wirklich komplett durchgecheckt, um jedes zusätzliche Operationsrisiko von vornherein ausschließen zu können. Zähne, Nebenhöhlen, Kehlkopf, Lunge, Bauchraum, Nieren, Prostata, Gefäße, Karotiden, Koronargefäße usw. müssen genau angesehen und auf ihre Funktion geprüft werden. Daneben natürlich sämtliche Bluttests usw. Begonnen wird der Reigen gleich am ersten Tag mit einer wichtigen Herzkatheteruntersuchung. Davor habe ich die meiste Angst. Und schon geht es los. Ein "Transport" holt mich samt Bett von meine Zimmer ab und es geht per Lift und durch zahlreiche Gänge in den toll eingerichteten Untersuchungsraum. Ein schwerer mit Sand gefüllter Leinensack wird mir ins Bett gelegt, dann kommet auch schon der Arzt und erklärt mir Sinn und Zweck der nicht ungefährlichen Untersuchung. Durch sie wird die Funktion meiner Herzkranzgefäße festgestellt, um bei der anstehenden Herzklappen-OP nicht durch zusätzliche Arbeiten überrascht zu werden. Die Sonde wird mehrmals durch die Armarterie bis ins Herz geführt, dann wird ein strahlendes Kontrastmittel gespritzt, damit man das Ergebnis auf empfindlichen Schirmen sichtbar machen kann. |

|

Die gesamte Prozedur dauert etwa eine halbe Stunde - bei vollem Bewusstsein - und endet mit einem strengen Druckverband über der Wunde der Armarterie. Gottlob treten bei dieser Untersuchung keine neuen Herzfehler mehr auf. Ich habe Glück. Ich komme wieder auf mein Zimmer, wo nun jede Stunde eine Schwester mich besucht, um den Druckverband genau nach Vorschrift ein wenig zu lockern. Nach vier Stunden wird der Verband abgenommen, die angestochene Arterie ist wieder verheilt. Doch wozu der Sandsack in meinem Bett? Auch das erklärt mir der wirklich nette Arzt gern: Wenn ihre Armarterie nicht geeignet gewesen wäre, hätten wir den Katheter durch die Beinarterie eingeführt. Dann hätten wir statt des kleinen Druckverbands am Arm den Sandsack für die Wunde benötigt. |

|

Dieses Pflaster an meinem Handgelenk erinnert noch etwa einen Tag lang an die überstandene Untersuchung. Und viel trinken muss ich, damit das radioaktive Kontrastmittel möglich rasch wieder ausgeschieden wird. Ich trinke an diesem Tag mehr als 3 Liter Wasser. Dann geht der Untersuchungsreigen weiter: Meine Zähne werden mittels Panoramaröntgen und zusätzlich von einer Ärztin genau untersucht, doch da ich viermal im Jahr beim Zahnarzt bin, kann hier nichts Böses auftreten, denke ich mal, Und so ist es dann auch. Kurz vor dem ersten Abendessen schiebt man mich dann auch noch zur HNO-Abteilung. Hier stehen ein Abstrich aus der Nase, eine Kontrolle meiner Ohren und eine lästige Untersuchung meines Kehlkopfes an. |

|

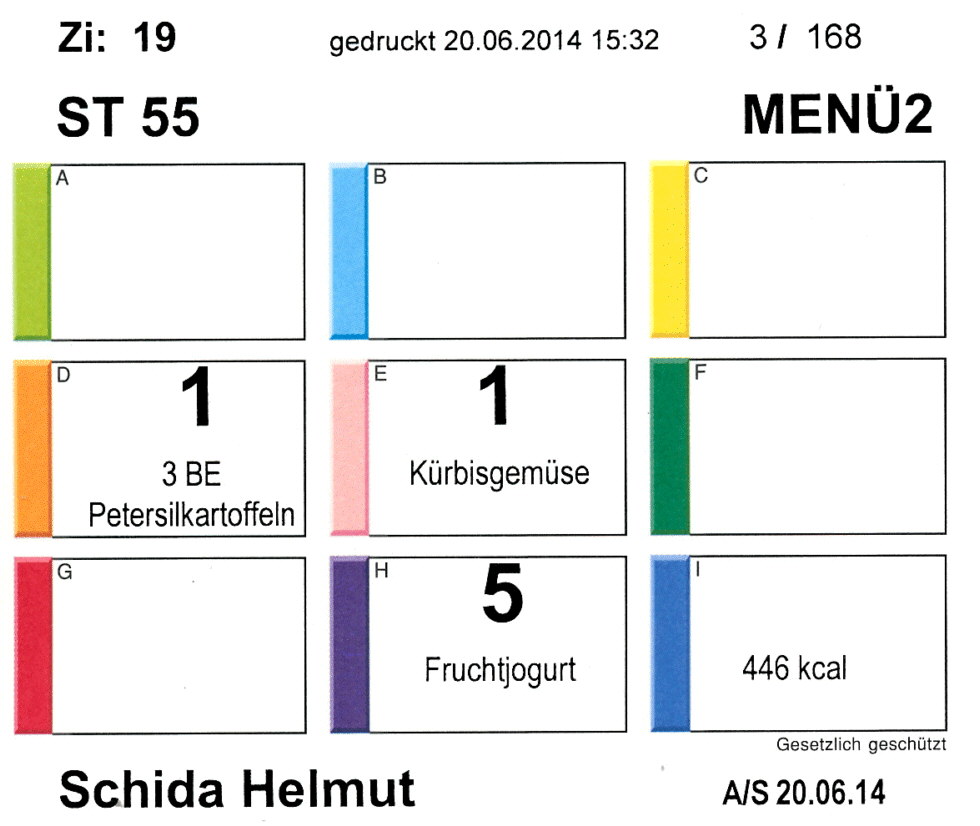

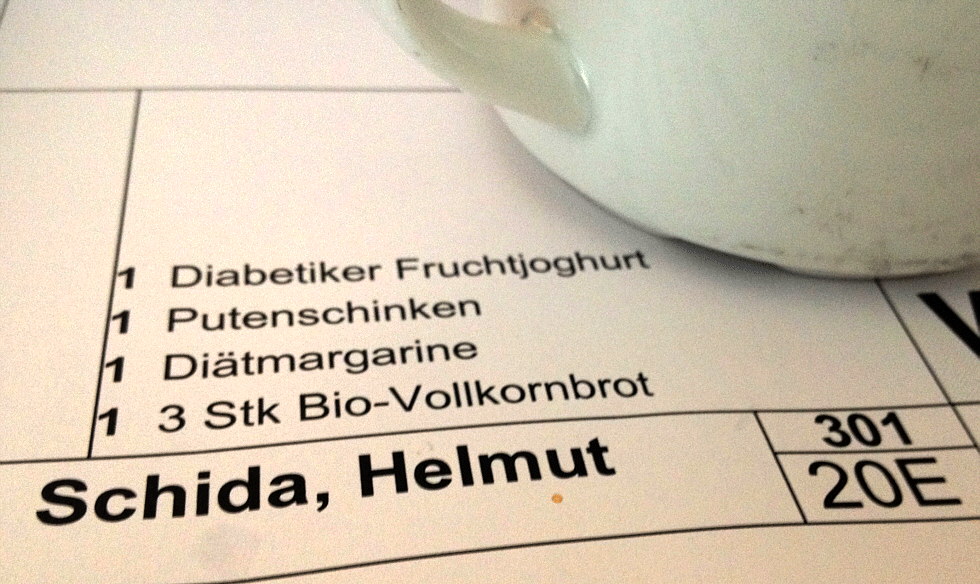

Da ich den dünnen Schlauch nicht schlucken

kann, wird er mir kurzerhand durch die Nase eingeführt - danach ist die

Geschichte in 3 Minuten ausgestanden. Die Untersuchungen des ersten Tages sind zu meiner und zur Zufriedenheit der Ärzte ausgefallen, und so wende ich mich meiner ersten Spitalsmahlzeit zu. Bei der Aufnahme konnte man ein paar Wünsche deponieren, die sich nun auf den Speisezettel des gesamten Aufenthaltes auswirken. Meine beiden Wünsche lauteten: Nichts vom Schwein und möglichst fettarm. Das wurde befolgt, und so bekomme ich heute zum Nachtmahl: Petersilkartoffeln mit Kürbisgemüse und etwas Fruchtjogurt. Es schmeckt ausgezeichnet und es ist wirklich ausreichend. |

|

Am Sonntag bekomme ich sogar Ausgang, weil

an diesem Tag natürlich keine wichtigen Untersuchungen durchgeführt

werden. Ich berichte zu Hause von meinen ersten

Untersuchungsergebnissen, von der Unterbringung, den Zimmergenossen usw.

Für die kommenden Tage sind natürlich etliche weitere Untersuchungen

vorgesehen, aber so hart wie bei der Herzkatheteruntersuchung sollte es

wohl nicht mehr werden, hoffe ich. Und so ist es dann auch tatsächlich. Nach weiteren Blutuntersuchungen, Röntgen- und MR-Untersuchungen füllt sich meine Befundmappe. Es bleibt jetzt sogar Zeit für kleine Spaziergänge und Wanderungen durch die Station. So bekomme ich mit, welch harte Berufe und Bedingungen hier vorherrschen. Die Leute hier leisten Tag für Tag Hervorragendes, und zwar von der Putzfrau bis zum Leiter der Abteilung. Hier möchte ich erstmals meinen Dank an die gesamte Belegschaft des SMZ-Ost festhalten. |

|

Dann ist der Tag meines Auszugs gekommen. Nach einer genau vorgeschriebenen Prozedur werde ich aus dem System abgemeldet und bekomme dicke Briefe für den Chirurgen, den Hausarzt usw. mit. Ein letztes Mal durchschreite ich die grüne Tür meines Zimmers mit dem Kreuz darüber. Nun bleiben mir ein paar Tage Zeit, bis ich mit all meinen Untersuchungsergebnissen ins AKH, wo die Herz-OP ja stattfinden soll, einziehe. Das Warten geht weiter und wird von mir recht unangenehm empfunden. Aber so ist nun einmal der Lauf der Dinge. |

|

Am Tag vor der Operation - es ist der 2. Juli 2014 - begebe ich mich im Grünen Bettenturm auf die Ebene 20 des AKH in Wien. Es ist ein echt mulmiges Gefühl, das mich da beschleicht, denn ich bin über die Schwere der Operation voll im Bilde - oder doch fast. Und ich gebe es unumwunden zu: ich habe Angst, panische Angst! Wie man doch immer noch an seinem Leben hängt - und das weit über 70! Was will ich denn noch? Was machen sie hier mit dir? Lohnt das die Mühe? Und wozu das alles? Solche und ähnliche Gedanken befallen mich hier in den endlos scheinenden Gängen und Stockwerken. |

|

Dann habe ich die Herzchirurgie endlich erreicht - auf einem Zettel steht, ich möchte doch um 9 Uhr auf der Station 20.E einchecken. Nicht nüchtern. So geschieht es dann auch - wieder ziehe ich in ein vorbereitetes Bett in einen Zweierzimmer ein. Wieder nimmt eine nette Stationsschwester alle Daten auf, zeigt mir die wichtigsten Orte und macht mich mit den hier gültigen Normen und Gepflogenheiten vertraut. Auch der Speisezettel wird für kurze Zeit ein Thema. Ich kenne das ja alles schon von dem Spital aus dem ich vor wenigen Tagen ausgezogen bin. Abends treffe ich mich dann mit meinem Chirurgen, der mich mit einer Ärztin aus seinem Team aufsucht. Man erklärt mir in groben Zügen den Vorgang, sieht sich die Befunde aus den Voruntersuchungen genau an und zieht daraus Schlüsse für morgen. |

|

Es ist ein vierstündiger Routineeingriff

vorgesehen, ich möge doch cool bleiben. Ich verspreche es. Gute Nacht! In dieser Nacht vor der OP schlafe ich nicht wirklich gut, aber da ich ohnehin um 6 Uhr aus den Federn muss, dauert es nicht übermäßig lange. Ich werde als erster operiert und habe ein genaues Waschungsritual mit einer speziellen Seife durchzuführen. Um halb sieben holt man mich aus meinem Zimmer. Ich verabschiede mich von meinem Zimmerkollegen, der schon ganz gut aussieht. |

|

Die OP "verschlafe" ich gottlob in der auf 19 Grad gekühlten Herz-Lungenmaschine. Aus den 4 vorgesehenen Stunden werden dann doch sechseinhalb Stunden, weil zur Klappen-OP auch noch die Aorta reduziert werden muss. Irgendwann wache ich durch "Weckrufe" wie "Atmen sie, Herr Schida", "Nicht einschlafen", ... |

|

... "Lassen sie die Augen offen", "Ja, brav, weiteratmen" in der Intensivstation endlich auf. Ich erkenne keine Gesichter - nur matte, graue Flächen, die sich um mich bewegen. Ich höre sie reden und spüre ein riesiges Hindernis in meinem Mund. Ich kann nicht sprechen, kaum atmen. Ich kann nur ruhig liegen und zur Decke hinauf starren. Das tue ich auch - minutenlang, stundenlang? Dann tritt eines der Gesichter an mich heran mit den Worten "Ich glaube, jetzt ist er soweit. Jetzt ziehen wir ihn raus". Was zieht wer raus??? Das zweite Gesicht erscheint auf meiner Bildfläche, greift sich den Ring des Hindernisses in meinem Mund und beginnt daran zu ziehen. Oh Graus! Man zieht mir einen endlos scheinenden Plastikschlauch aus der Lunge. Ich erbreche. |

|

Auch diesen kleinen Ausrutscher hat man schnell im Griff. Ein dünner, weißer Schlauch wird in meine Luftröhre gesenkt. Durch diesen werden Flüssigkeit und Partikel, die in die Lunge zu kommen drohten, schnell und gründlich abgesaugt. Ich dämmere wieder weg. Das nächste Bild: Mein Sohn steht im Kapitänsdress vor mir, tätschelt meine Hände und lacht. Langsam - wie durch einen Nebel - erkenne ich ihn. Mir rinnen Tränen übers Gesicht, und sämtliche Geräte und Anzeigen wechseln vom Normal- im den Gefahrmodus. "Beruhige dich, ich bin bei dir, aber hör mit dem Stress auf, sonst bekommst du noch einen Herzschlag! Alles ist OK." Der hat leicht reden, der Schlingel! |

|

Dann fehlen wieder ein paar Takte in meiner Erinnerungsmusik, denn plötzlich bin ich "oben" in einem anderen Zimmer. Ich wurde also von der Intensivstation wieder hinauf in die normale Station verlegt. Auch gut. Nun habe ich noch mit den üblichen Unannehmlichkeiten nach so einer Operation zu kämpfen, die da wären: Verbindungsschläuche zu fast allen Organen, dann die Ausscheidungen, die fast starre Unbeweglichkeit usw. Die ersten 2 Tage nach der OP sind am schlimmsten, doch Herz und Kreislauf werden laufend überprüft. Selbst in der Nacht springt jede Stunde das EKG an und holt mich regelmäßig aus meinem Dämmerzustand. |

|

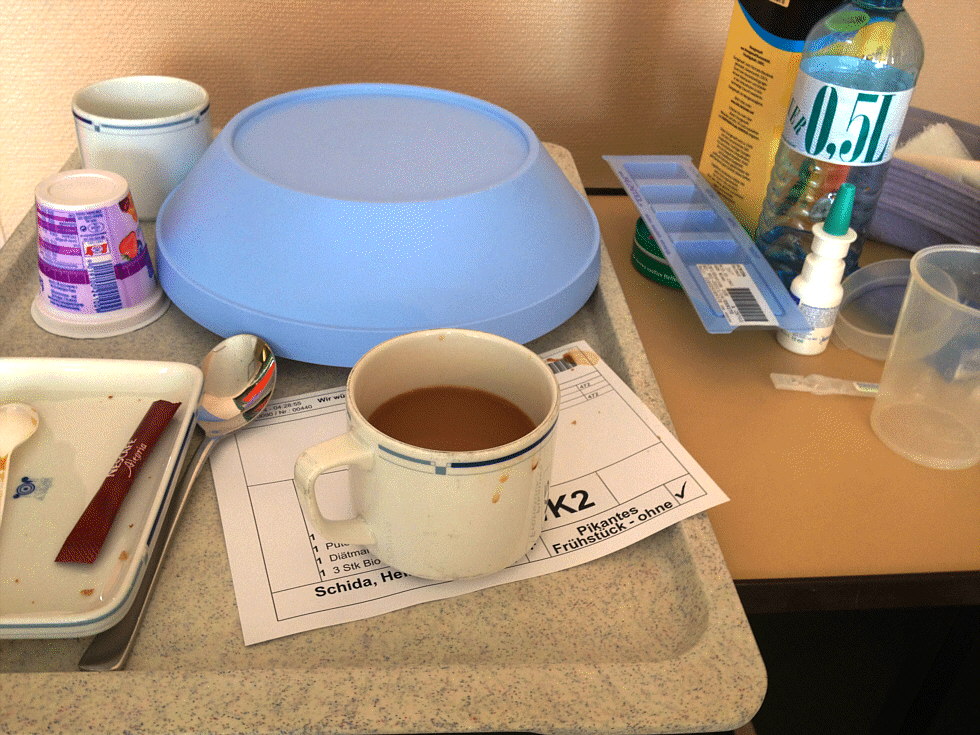

Nun darf ich vorsichtig aufstehen und mit weichen Knien den Gang zur Toilette wagen. Da fallen mir plötzlich meine wurstförmigen Finger und die zum Platzen gespannten Füße auf. Was ist los? Die Waage spinnt sicher, denn ich habe plötzlich um über 10 kg mehr an Gewicht. Und ich muss trinken, trinken und wieder trinken. Während der Narkose wurden mir etwa 7 kg Chemie reingepumpt, die nun möglichst bald wieder ausgeschieden werden müssen. Pro Tag nehme ich nun 2 bis 2,5 kg ab. Langsam normalisiert sich mein Zustand und ich kann kleine Spaziergänge durch die Station wagen. Auch nachts. Das ist fein, denn sofort erwacht meine alte Liebe zur Fotografie. Ich halte alles fest, was ich mit dem Handy knipsen kann. |

|

Bei klarem Wetter hat man vom AKH aus einen wunderbaren Rundblick über die Stadt - sogar das beleuchtete Riesenrad kann ich deutlich erkennen. Nach ein paar Fotos muss ich regelmäßig die Toilette aufsuchen, - die Flüssigkeitsausscheidung funktioniert tadellos. Nur mit dem Stuhl will es nicht so recht klappen. Ich bekomme Abführmittel, auf die ich sofort überreagiere - und dann ist Schluss: der Darm stellt vorübergehend seine Arbeit ein. Endlich nach mehr als 3 Tagen und mit Hilfe einer ganz lieben Schwester, die mir auf mein Ersuchen ein Einmal-Klistier verpasst, kommt die Verdauung wieder in die Gänge. Ich bin gerettet! |

|

Nun schmeckt auch das Essen von Tag zu Tag wieder besser, denn auch hier nimmt man auf meine Gewohnheiten wirklich Rücksicht. Fette Speisen und Schweinefleisch bekomme ich während des ganzen Aufenthaltes auch hier nicht vorgesetzt. Weitere Tests an meinem Körper werden nach Plan durchgeführt, das Herz regelmäßig kontrolliert, und jeden Tag verlässt ein Schlauch oder ein Messgerät meinen Körper. Das sind die echten Freuden hier drinnen, wenn man merkt, dass man mit jedem Tag mehr und mehr wieder selbstbestimmt wird. Super! |

|

Nach vier Tagen bereits greife ich zu Kaffee und Gebäck, werde noch einmal pro Tag zu irgend einer Untersuchung geführt und empfange nachmittags oft mehrere Besuche. Alle staunen über meine rasche Genesung, die nun wirklich selbst mich erstaunt. Natürlich kümmern sich verschiedene Ärzte um mich und meinen Zustand und fast täglich ruft mein Chirurg an, sitzt selbst kurze Zeit an meinem Bett oder schickt einen Vertreter aus seinem Team zu mir und lässt mir Grüße ausrichten. Ich staune nur über so viel Menschlichkeit der "Götter in Weiß" und revidiere meine Meinung über die Medizin und die Chirurgie im Besonderen von Grund auf. Hier sei es nochmals gesagt: Allen, die an meiner raschen Gesundung in irgend einer Weise beteiligt waren, möchte ich hier meinen herzlichen Dank aussprechen. Ihr seid ... |

|

... wunderbare Menschen

und echte Genies in eurem "Handwerk"! DANKE! Langsam leert sich meine Pillenschachtel - die Einstellung der Blutverdünnung mittels Marcoumar und Spritzen beginnt. Man erklärt mir die Wichtigkeit und Wirkung der Tabletten und IM-Spritzen recht gut und genau. Ich kapiere die Zusammenhänge und Auswirkungen sofort und lerne es, mich selbst zu spritzen. |

|

Geht ganz leicht. Dachte nie, dass ich das mal könnte! Eine Weile werde ich noch diesen Brustpanzer tragen müssen, er soll gegen "verbotene" Bewegungen schützen und das Brustbein stabilisieren helfen. Bald kann ich ihn mir selbst anlegen. Und immer wieder unternehme ich längere Spaziergänge durch "meine Station", besorge mir die Zugangsdaten für's hauseigene WLAN und trete mit meinen Freunden draußen in Kontakt. Die staunen nicht wenig, dass ich mich so schnell und fast gesund bei ihnen melde. Und viele von ihnen wollen mich sofort besuchen kommen. Ich muss also einen richtigen Stundenplan aufstellen, damit nicht alle auf einmal bei mir auftauchen. Auch dieses Problem löse ich meist zwischen zwei Kontrolluntersuchungen und freue mich dann jeden Tag auf meine ersten Besucher. |

|

Unter ihnen ist Christian eine ganz treue Seele, kommt er doch den weiten Weg aus Gänserndorf bis ins AKH zu mir, nur um eine Stunde zu plaudern und sich vom Fortschritt meiner Genesung selbst zu überzeugen. Christian ist nur ein Beispiel von vielen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Manche Abende verbringe ich nun sogar im Fernsehzimmer der Station, wo die Partien der Fußballweltmeisterschaft von Tag zu Tag spannender werden. Die Viertelfinalspiele haben es bereits in sich. Täglich versammeln sich nun in der Nacht etwa 5 bis 6 Sportbegeisterte hier und geben ihre Kommentare während der Partien ab. Oft gehen wir erst nach Mitternacht in unsere Betten. |

|

Hier befinde ich mich bei Tag im Fernsehzimmer und fange die Stimmung mit dem Handy ein. Dazwischen immer wieder ausgedehnte Spaziergänge, damit das Herz und die Muskulatur wieder in Schwung kommen. Auch eine eigene Therapeutin wird mir angeboten, die sich um meine Beweglichkeit kümmern sollte. Nach einem kurzen Gespräch sieht sie ein, dass ich sie nicht unbedingt brauche, so fit fühle ich mich schon. Da kümmert sie sich dann doch lieber um "schwerere Fälle". Ich brauche mich wirklich bei niemandem einzuhängen, ich kann schon seit Tagen selbständig und ohne Stütze gehen. |

|

Und so sieht einer meiner nächtlichen Rundgänge aus: Lange Gänge, kein Mensch ist unterwegs, es ist unheimlich ruhig, nur ab und zu piepst irgend eine Maschine, springt irgend ein Überwachungsgerät in einem der Zimmer an. Kaum jemand klingelt nach der Schwester. Meine Rundgänge - sie finden meist zwischen 2 und 4 Uhr am Morgen statt - haben auch etwas Gespenstisches an sich. Ich verfalle leicht ins Grübeln: Was wird am heraufdämmernden Tag hier alles geschehen? Mache ich auch die richtigen Fortschritte in meiner Genesung? Wer wird heute wohl operiert? Wie wird mein Bettnachbar seine OP überstehen? Mein Chirurg ist jetzt auf Urlaub. Er hat mir seine Handy-Nummer für alle Fälle da gelassen. Werde ich sie brauchen? Was werden die nächsten Tage bringen? Wann werde ich wohl als geheilt entlassen? Wer kommt mich heute besuchen? Eine Schwester und ein Pfleger sausen mit einem Gerät an mir vorbei in einen der nahen Gänge. Was ist los? Ist ein Menschenleben in Gefahr? Eines? Mehrere? Alle? Meine Gedanken gehen mit mir manchmal durch. Das sollen die Nachwirkungen der Narkose sein, sagt man mir. |

|

Täglich mehrmals komme ich an diesem alten Münzfernsprecher vorbei. Auch er gibt mir Rätsel auf: Wozu hängt er hier, wo doch jeder sein eigenes Handy bei sich trägt? Manche Ärzte haben sogar zwei und mehr Handys. Auch ich habe mein Handy hier, gehe damit täglich mehrmals ins Internet und kommuniziere mit meinen Freunden. Ja, die Technik in den letzten paar Jahrzehnten hat unsere Welt und unser Leben grundlegend verändert. Die Gesellschaft hat sich mit verändert, und zwar drastisch. Eigenartig, welche Gedanken mir nachts kommen, wenn ich an diesem alten Telefonapparat vorbei wandere! |

|

Dann bekomme ich unvermutet Lesestoff vom Spital. Die kleine Broschüre klärt mich über mein Herz, die Blutverdünnung und alles, was damit zu tun hat, auf. Sehr einprägsam, lehrreich und wichtig für mich. Ich werde mich drei Monate lang strikt daran halten müssen, und wenn alles gut geht, werde ich danach das Medikament absetzen können. Aber dazwischen liegt noch ein einmonatiger Aufenthalt in einem der besten REHA-Zentren Österreichs für Herzerkrankungen. Die Anmeldung erledigt das Spital für mich: Ich werde den Monat August im Gesundheitszentrum Bad Schallerbach verbringen, wo man Herz und Kreislauf den neuen Umständen meines Körpers und den Anforderungen des Alltags anpassen wird. ich freue mich schon darauf. |

|

Wenn auf dem Bett-Monitor mal diese Bild erscheint, dann geht ein Raunen durch die Menge und der Bettinsasse atmet hörbar auf. So geschieht es auch bei mir. Am Tag vor der Entlassung wartet dann doch noch eine schmerzvolle Handlung auf mich: die Drainage aus der Herzgegend soll entfernt werden. Das ist dann wirklich einer der letzten Schritte, die vor dem Nach-Hause-Gehen getan werden müssen. Natürlich steigt Angst auf, denn es ist wieder völliges Neuland, das ich betreten muss. Der Schlauch hatte seit der Operation die Aufgabe die Ableitung krankhafter oder vermehrter Körperflüssigkeiten aus der Narbe nach außen zu befördern. Da der innere Heilungsprozess abgeschlossen scheint, wird er überflüssig. |

|

Der Arzt kommt ans Bett und erklärt mir, wie das Entfernen des Schlauches vor sich zu gehen hat und dass auch ich dabei "mitarbeiten" muss. "Ich zähle eins, zwei, drei. Bei drei atmen sie tief ein und halten die Luft an. In dem Moment zieht die Schwester den Schlauch aus ihrer Brust, während ich an den Fäden ziehe, die das entstehende Loch sofort luftdicht verschließen. Haben sie das verstanden?" "Nein, könnten sie mir den Vorgang nochmals erklären, bitte?" Er tut es gern, danach starten wir den Vorgang, und alles läuft so ab, wie besprochen. Der stechende Schmerz ist arg - aber gottlob wirklich kurz. Im Bild links sieht man die Hauptnaht am rechten Bildrand und die eben beschriebene Drainageöffnung gleich neben der Brustwarze. Darin steckte der Schlauch. Naja, jetzt ist er draußen! |

|

Der Abgang aus dem Spital geht dann ziemlich flott vor sich. Noch einmal führt man mich zum Röntgen, bei dem überprüft wird, ob beim Ziehen der Drainage auch wirklich keine Luft zurück geblieben ist. Bei mir nicht, gut so. Die Papiere und der abschließende Bericht über die OP, die eingesetzte Medikation, die begonnene Marcoumareinstellung usw. müssen fertig gemacht werden. Das dauert noch ein paar Stunden und ich bekomme noch ein gutes Mittagessen serviert, das ich bereits in meiner Zivilkleidung einnehmen darf. Dann holt mich meine liebe Frau nach Hause. Das letzte Bild dieser langen Geschichte zeigt mich dann schon mit den gezogenen Fäden und einer wunderschön verheilten Wunde über dem Brustbein. Jetzt fahre ich noch den ganzen August wie angekündigt nach Bad Schallerbach, trainiere dort brav und werde meine frühere Leistungsfähigkeit wieder gewinnen und sogar merklich übertreffen können - laut Voraussage meines tollen Chirurgen. Und in einem Monat berichte ich an gleicher Stelle von meinen sicher interessanten Eindrücken von der REHA. Adieu einstweilen! |

|

Sollten auch Sie vor einer solchen Operation stehen und Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Wenn ich Sorgen ausräumen kann, werde ich es gerne tun! Email: schida @ gmx.at oder Tel.: +43 676 7164963 |

|